你是否曾想象过,一根小小的钉子,能够巧“穿”骨骼,为骨折患者带来康复希望?这不是科幻电影的情节,而是威海卫人民医院骨科医生的拿手“绝活”。

医学发展到今天,很多需要传统切开的骨科手术,也可以通过微创方式进行了,骨科手术开始“精细”化,也更加“人性化”,比如说,我们今天要提到的“髓内钉”,以微创的方法完成一个完美的固定。

髓内钉,顾名思义,就是打在“骨髓”内的钉子,属医疗器械中的骨科内固定器械。与传统的骨折固定方式——钢板固定相比,髓内钉可以控制骨折部位的轴向力线,防止骨折旋转畸形,降低内置物断裂的风险。同时,由于采取闭合及微创技术,能够有效降低手术感染率,减少术中出血,减轻患者痛苦,减少住院花费和住院时间。

案例1

前不久“小明同学”骑电动车不慎摔伤左大腿,到威海卫人民医院关节外科门诊检查诊断为“左股骨中段骨折”,并予以初步固定,缓解患者疼痛。经过详细的检查和评估,专家团队决定为小明同学实施股骨髓内钉手术。手术由毕前航主任亲自主刀,凭借精湛的技术、丰富的髓内钉固定经验,团队默契配合精准地将髓内钉植入骨髓腔中,对骨折部位进行内固定。整个手术过程仅耗时一个多小时,出血量少,创伤小。

术后,关节外科制定了个性化的康复计划,包括物理治疗、功能锻炼和心理疏导等。小明同学在关节外科医护人员的精心护理下,骨折部位愈合良好,功能逐渐恢复,回到了正常的生活和学业轨道。

案例2

今年88岁的戚奶奶在家里不慎摔伤导致左侧髋部疼痛,无法自行下床行走。

年轻人摔一跤可能没有什么大碍,但对高龄老人来说,一次摔倒可以彻底改变她(他)们的生活,甚至危及生命。这里所说的危及生命,并不是单指摔到老年人的要害部位而引发的危象,而是指老年人摔倒后极易发生的髋部骨折(包含股骨颈骨折、股骨转子间骨折、股骨转子下骨折)。这种骨折后,老年人本就“体弱多病”的身体,将因为疼痛、活动受限而卧床不起,容易发生压疮、肺部感染、泌尿系感染及下肢深静脉血栓等并发症,这些并发症直接会威胁生命。

接诊这位患者后,关节外科团队认真讨论病情,考虑患者高龄,骨愈合能力差,如采取保守治疗或常规内固定治疗,患者卧床时间长易发生并发症,危及患者生命,经过充分讨论,并与患者和家属进行沟通,最终决定采用微创髓内钉手术治疗。

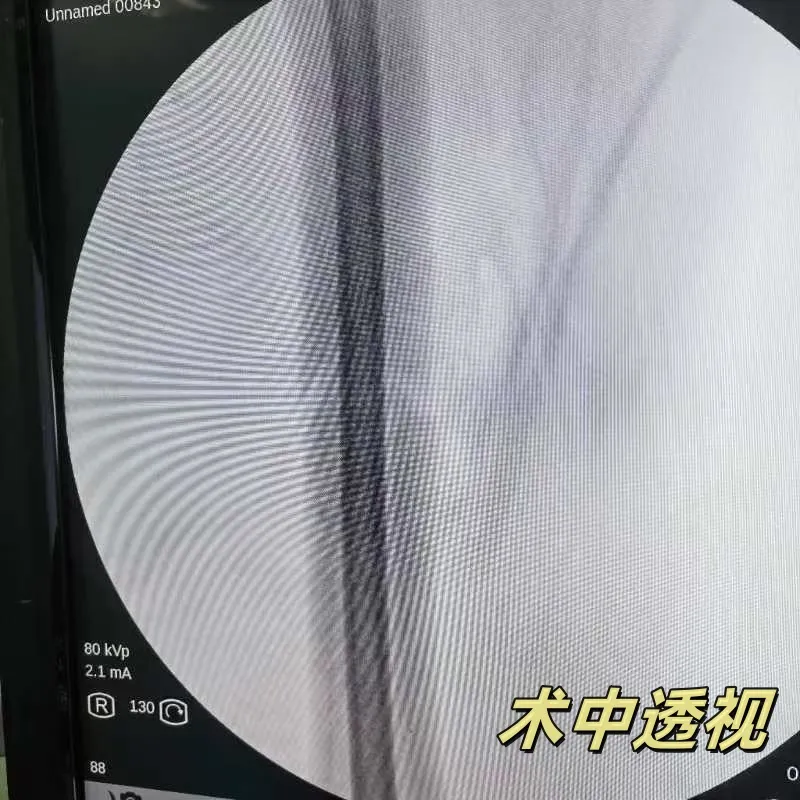

经过充分的术前准备,关节外科团队为戚奶奶行闭合复位髓内钉固定术,手术过程顺利。术后给予抗感染、中医床旁理疗、消肿止痛、抗凝等治疗,指导早期下肢功能锻炼。一周后戚奶奶可拄拐行走,术后复查x片显示骨折复位良好,顺利出院。

精准微创,引领骨科治疗新趋势

医院骨科医疗团队开展髓内钉技术二十余年,具备熟练的髓内钉手术技术,结合患者伤情、不同骨折部位、年龄等情况,综合评估,为患者制定个性化手术方案。

人无骨而不立,骨骼是人体活动的“支架”,是整个人体的支撑,是保障人体正常活动的重要组成部分。而骨科医生就是用手术刀修复人体“支架”的能工巧匠。多年来,一代代骨科的“能工巧匠”们,以妙手匠心,撑起了许许多多生命的“铮铮铁骨”,积极探索医疗领域的新技术、新业务,聚焦骨科前沿问题,激发内在活力,提高医疗服务能力,为患者解除病痛,助力医院高质量发展。